Lehren aus dem Blackout

Der Blackout auf der Iberischen Halbinsel war ein Schockmoment. Auch in Österreich wurde die Frage laut: Könnte ein solches Szenario hierzulande eintreten? Ein Sachstandsbericht des europäischen Übertragungsnetzverbands ENTSO-E liefert Einblicke in die Autopsie des größten europäischen Stromausfalls der vergangenen 20 Jahre.

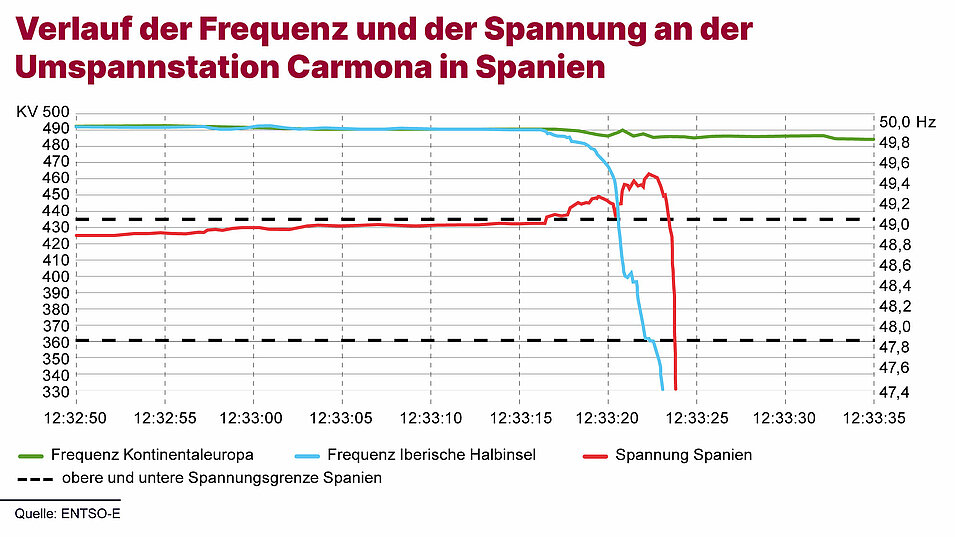

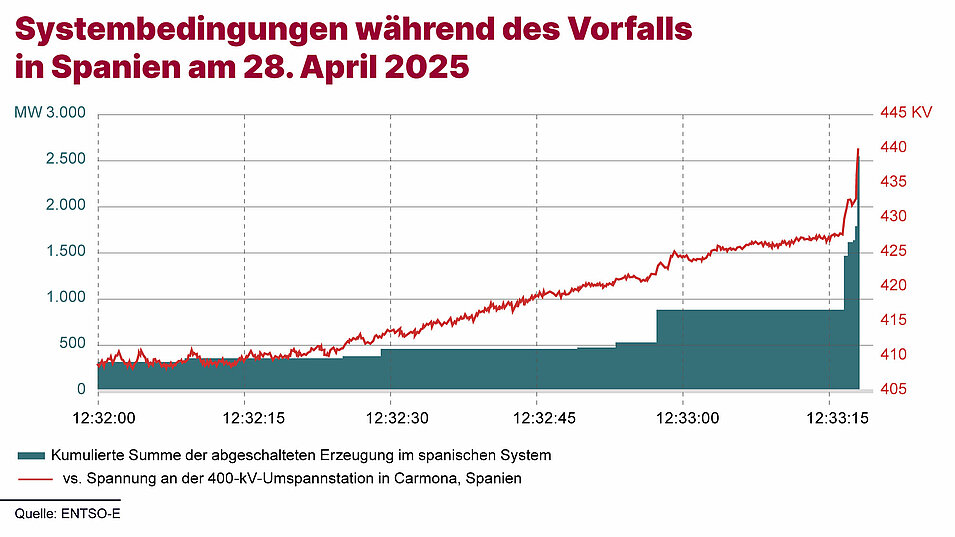

Die Vorgeschichte des Blackouts auf der Iberischen Halbinsel ist inzwischen bis ins kleinste Detail rekonstruiert. Dem Sachstandsbericht des Übertragungsnetzverbands ENTSO-E zufolge wurden erste Spannungserhöhungen bereits gegen 12 Uhr des Blackout-Tages verzeichnet.

Die Ursachen lagen in Oszillationen der Leistung, Spannung und Frequenz und den daraufhin getroffenen – teils automatisieren Stabilisationsmaßnahmen. Innerhalb weniger Sekunden (oft nur Bruchteilen von Sekunden), wurden Spannungsgrenzen überschritten, wodurch einerseits mehrere Gigawatt an Erzeugungsleistung vom Netz gingen und andererseits Leitungen automatisiert abgeschaltet wurden.

Schließlich durchbrach die Spannung die für das spanische Übertragungsnetz maßgebende Betriebsgrenze von 435 kV. Da das System nicht darauf ausgerichtet war, ein derartiges Zusammentreffen von Ereignissen zu bewältigen, kam es dann am 28. April, einem Montag, ab etwa 12 Uhr 33 zum Blackout.

Freispruch für die Erneuerbaren

Da an diesem Tag die Einspeisung in das spanische Netz zu rund siebzig Prozent aus Erneuerbaren bestand, machte bereits wenige Stunden nach dem Vorfall die Theorie die Runde der Vorfall sei ein Beleg dafür, dass ein hoher Anteil an Erneuerbaren die Netze womöglich aus dem Gleichgewicht bringt. Die Untersuchung bestätigt diese Annahme nicht, wie Gerhard Christiner, Vorstand des österreichischen Übertragungsnetzbetreibers APG betont: „Das Problem waren nicht die Erneuerbaren, sondern die Tatsache, dass es kein ausreichendes Regelwerk und möglicherweise auch nicht genügend technische Möglichkeiten gab, die die Blindleistung reguliert und den Spannungsanstieg verhindert hätten.“ In der Analyse der Vorfälle in Spanien und Portugal ist die APG führend eingebunden. Klaus Kaschnitz, Abteilungsleiter für Betriebskoordination und Versorgungssicherheit bei der APG, ist einer der beiden Vorsitzenden des Expertenpanels.

Was in Spanien passierte

Als Folge von Spannungsanstiegen geriet das Iberische Netz derart stark außer Takt, dass automatische Schutzroutinen es von Kontinentaleuropa trennten. Weitere drei Sekunden später kollabierte das Netz vollständig. Die Folgen waren dramatisch: Züge blieben mitten im Nirgendwo und U-Bahnen mitten im Untergrund stehen, Ampelanlagen fielen aus, unzählige Menschen waren in Aufzügen eingeschlossen und mussten zum Teil stundenlang auf Befreiung warten. Spanischen Medien zufolge starben mindestens acht Personen unter anderem durch den Ausfall von elektrisch betriebenen Beatmungsgeräten. Der Mobilfunk brach fast vollends zusammen. Erste Erfolgsmeldungen über eine partielle Stromversorgung kamen erst nach viereinhalb Stunden. Bis zur gänzlichen Wiederherstellung der Stromversorgung verging ein Tag.

Fehler der Vergangenheit

Die Ursachen für die in Spanien fehlenden Regelmechanismen sind historischer Natur. Als Vorreiter beim Ausbau Erneuerbarer Energien hat Spanien die Anforderungen für den Anschluss solcher Anlagen ans Netz über Jahre bewusst sehr niedrig gehalten, ohne dass entsprechende technische und regulatorische Vorgaben etabliert worden wären. „Diese Ausbaupolitik“, erklärt Christiner, „beruhte auf der Annahme, dass die konventionelle Erzeugung ohnehin groß genug sei,

um Spannungsänderungen im System zuverlässig zu kompensieren.“ Allerdings hat man den Zeitpunkt übersehen, zu dem diese Annahme nicht mehr zutraf. Heute steht in Spanien jedenfalls einer Spitzenlast von rund 38 GW eine installierte erneuerbare Erzeugungskapazität gegenüber, die etwa doppelt so hoch ist.

Als ein weiteres Spezifikum kommt hinzu, dass man in Spanien auf der 400 kV-Ebene eine erhöhte Betriebsspannung von 435 kV zulässt, anstelle der sonst in Europa geltenden 420 kV. Auch das begünstigte aufgrund der reduzierten Sicherheitsreserve die Black-Out-Dynamik.

Österreich sicher

„In Österreich ist ein Szenario, wie es die Iberische Halbinsel erlebte, kaum vorstellbar“, urteilt Gerhard Christiner. Denn mit den Technisch-Organisatorischen Regeln (TOR) wird gewährleistet, dass jede Erzeugungsanlage im Netz an strenge Regeln gebunden, in das Gesamtsystem integriert ist und zeitnah auf die erforderlichen Netzanforderungen reagieren kann. „Je nach Bedarf können Kraftwerke das Spannungsniveau im Netz verändern, indem sie zum Beispiel die Einspeisung von Blindleistung erhöhen oder reduzieren“, erläutert Christiner. „Neue Konzepte wie die völlig automatische Spannungsregelung durch die im Netz der APG angeschlossenen Donaukraftwerke erhöhen die Sicherheit zusätzlich.“

Zudem kommt: Anders als die Iberische Halbinsel ist Österreich sehr stark in das gesamteuropäische Stromnetz eingebunden, was einen Stabilisierungsfaktor darstellt. Andererseits gilt aber auch, dass das Land durch diese Vernetzung anfälliger für allfällige Folgen von Störungen in anderen Teilen Europas ist. „Das zeigt, wie wichtig es ist, dass das Spannungsniveau von allen europäischen Übertragungsnetzbetreibern in den erlaubten Grenzen gehalten wird“, sagt Christiner.

Zu wenig Vernetzung?

Im Nachklang des Iberischen Blackouts wurde in Europa auch eine Diskussion darüber geführt, ob eine stärkere Integration des iberischen Netzes mit Kontinentaleuropa geholfen hätte, einen Totalkollaps zu verhindern.

Darüber, ob das gelungen wäre, will Martin Braun, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE in Kassel und Professor für nachhaltige elektrische Energiesysteme an der dortigen Universität, nicht urteilen. Auf jeden Fall, sagt er, haben die Ereignisse die Öffentlichkeit aber auf eine Schwachstelle aufmerksam gemacht: „Der Kopplungsgrad der Iberischen Halbinsel liegt bei rund drei Prozent, das ist viel zu wenig. Das von der Europäischen Union vorgegebene Ziel wären 15 Prozent. Die geringe Vernetzung ist ein Risiko.“

Andere Expertinnen und Experten verweisen allerdings darauf, dass ein Ausbau von Interkonnektoren (Verbindungsleitungen) zwischen Spanien und Frankreich eine ganze Reihe von politischen und praktischen Herausforderungen bedeuten würde, die de facto nur sehr schwer bewältigbar sind: angefangen bei der Topographie – es würde sich um Verbindungen quer über die Pyrenäen handeln – bis hin zu der Tatsache, dass ein Teil der Entscheiderinnen und Entscheider in Frankreich weiteren Interkonnektoren reserviert gegenüber steht.

Warnung aus Tschechien

Das Thema möglicher Blackouts bleibt in der öffentlichen Wahrnehmung jedenfalls weiterhin präsent. Während im heurigen Sommer mit Hochdruck an der Analyse der Vorgänge in Spanien und Portugal gearbeitet wurde, ereignete sich in Tschechien ein weiterer schwerwiegender Vorfall, den die ENTSO-E noch nicht klassifizierte, bei dem aber rund eine Million Tschechinnen und Tschechen für mehrere Stunden ohne Strom blieb.

Ursachenforschung

In ihrem Sachstandsbericht zum Blackout auf der Iberischen Halbinsel formuliert die ENTSO-E eine Reihe von Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Blackout vom 28. April. Eine endgültige Bewertung dieser Beobachtungen und Schlussfolgerungen über etwaige konkrete Anpassungsbedarfe sollen im noch ausständigen finalen Report formuliert werden.

1. Systemzustand und Schutzmechanismen

Vor dem Blackout wurden im spanischen und portugiesischen Netz Spannungsanstiege sowie Oszillationen beobachtet. Die Kaskade der Ereignisse beschleunigte sich um 12:32:57 Uhr mit der Abschaltung eines Erzeugungstransformators in der Region Granada, ausgelöst durch den Überspannungsschutz. In der Folge kam es zu weiteren Abschaltungen von Erzeugungsanlagen, insbesondere von PV und Wind. Zum Teil waren auch diese Abschaltungen auf den Überspannungsschutz zurückzuführen. Überdies stellt der Bericht fest, dass zwischen 12:32:00 und 12:32:57 ein Anstieg der Nettolast in den Verteilnetzen verzeichnet wurde. Die genauen Ursachen dafür wie zum Beispiel automatische Abschaltungen von kleinen Generatoren sind noch nicht abschließend geklärt, da die Nachvollziehbarkeit der Ereignisse auf Verteilnetzebene nur teilweise gegeben ist. Der Bericht stellt überdies fest, dass die automatischen Lastabwurfverfahren zwar aktiviert wurden, was den Zusammenbruch des Systems aber nicht verhindern konnte. Die tatsächlich abgeworfene Last lag teilweise weit unter den Zielwerten der Netz-Systemschutzpläne. In Spanien wurden statt der angestrebten 45 Prozent nur 34 Prozent abgeworfen.

2. Risiko-Analysen vor dem Vorfall

Die von den Regionalen Koordinierungszentren RCC im Vorfeld durchgeführten Analysen ergaben keine Hinweise auf signifikante Sicherheitsrisiken, das Netz wurde als sicher eingestuft. Der Bericht von ENTSO-E merkt an, dass die Aufgaben der RCCs auf stationäre Analysen beschränkt sind und dynamische Analysen nicht Teil des Standard-Bewertungsprozesses waren.

3. Ablauf der Wiederherstellung

Die Wiederherstellung des Übertragungsnetzes wurde in Portugal um 00:22 Uhr und in Spanien gegen 04:00 Uhr am Folgetag abgeschlossen. Der Bericht dokumentiert, dass während des Prozesses nicht alle Schwarzstartversuche erfolgreich waren und einige bereits aufgebaute elektrische Inseln erneut ausfielen und wiederhergestellt werden mussten. Zudem wird festgestellt, dass Probleme mit den Sprachkommunikationssystemen in einigen Verteil- und Erzeugungsleitstellen den Fortschritt der Wiederherstellung verlangsamten.

Inzwischen gilt als gesichert, dass der für die Störung verantwortliche Ausfall einer 400-kV-Leitung eine Kettenreaktion auslöste: Ein Block des Kohlekraftwerks Ledvice schaltete sich ab, weitere Leitungen wurden überlastet und getrennt, Teile des Netzes fielen in Inselbetrieb.

Der Netzbetreiber ČEPS betont, dass die Ursache weder in einem Cyberangriff noch in einem Übermaß an Erneuerbaren-Einspeisung zu suchen ist, sondern durch das Zusammentreffen eines mechanischen Defekts und eines verwundbaren Netzes bedingt wurde.

„Wenn es nicht fast gleichzeitig zu weiteren Ausfällen im System gekommen wäre, hätte der Ausfall der Leitung nicht dazu geführt, dass das Netz nicht mehr stabil funktioniert“, sagt ČEPS-Vorstand Martin Durčák. Der auf Tschechien und die Slowakei spezialisierte Analytiker Krzysztof Dębiec vom Warschauer Center for Eastern Studies verweist allerdings darauf, dass gerade diese Tatsache ein Hinweis darauf ist, dass nicht alle Netze in Europa auf jenem Stand sind, der es erlauben würde, auch mit multiplen Herausforderungen fertigzuwerden.

Weitere spannende Berichte zum Thema Energie finden Sie in der „StromLinie“. Die aktuelle Ausgabe unseres Magazins finden Sie hier.

Kostenloses Abo – jetzt bestellen!

Wenn sie die „StromLinie“ künftig per Post erhalten möchten, können Sie unser Magazin auch kostenlos abonnieren.